Letzte Aktualisierung im Januar 2023

2 Ressourcenverbrauch von Elektroautos

Gibt es genug Rohstoffe für den Hochlauf der Elektromobilität?

Der Einsatz von Elektroautos anstelle von Verbrennern hat Auswirkungen auf die Ressourceninanspruchnahme während des gesamten Lebenszyklus der Fahrzeuge.

Während in der Nutzungsphase fossile Ressourcen eingespart werden, führen Kernkomponenten von Elektrofahrzeugen wie z. B. die Batterien und Elektromotoren zu einer steigenden Nachfrage nach Materialien wie Kupfer, Nickel, Kobalt, Lithium und Seltenen Erden. Vor dem Hintergrund von Umweltbelastungen, negativen sozialen Auswirkungen des Rohstoffabbaus und möglichen Ressourcenknappheiten wird dies oftmals kritisch hinterfragt.Für die Herstellung der Batterien von Elektrofahrzeugen werden große Mengen an wertvollen Metallen wie Lithium, Nickel und Kobalt benötigt. Eine Antriebsbatterie kann zum Beispiel zwischen 6 und 11 kg Lithium sowie zwischen 9 und 13 kg Kobalt enthalten. Daneben ist auch Kupfer ein wichtiger Rohstoff, der beispielsweise für die Fahrzeugelektronik oder Ladeinfrastruktur verwendet wird. Das Mineral Grafit wird ebenfalls in den Fahrzeugbatterien verwendet Hinzu kommen in geringeren Mengen auch Seltene Erden wie Neodym und Dysprosium, die für die Permanentmagneten im Elektromotor benötigt werden.

Grundsätzlich sind die Rohstoffe Lithium, Kobalt, Nickel, Grafit und Platin für ein weltweites Wachstum der Elektromobilität ausreichend vorhanden. Die globalen Vorkommen übersteigen den prognostizierten Bedarf jeweils deutlich, selbst wenn andere Anwendungsbereiche zu einer zusätzlichen Nachfrage führen. Allerdings wird die Nachfrage nach einigen dieser Rohstoffe die heutigen Förderkapazitäten in wenigen Jahrzehnten bei Weitem übersteigen. Szenarien zufolge könnte sich beispielsweise der globale Bedarf an Lithium bis zum Jahr 2050 verzehnfachen. Pro Jahr wären das allerdings noch immer weniger als 1 Prozent der heute bekannten Ressourcen.Niemand kann garantieren, dass alle neu zu erschließenden Förderstätten rechtzeitig fertig gestellt werden oder dass der Export aus den Förderländern zu jeder Zeit in ausreichenden Mengen sichergestellt ist. Für einzelne Rohstoffe, insbesondere für Lithium und Kobalt, können daher temporäre Verknappungen oder Preissteigerungen nicht ausgeschlossen werden.

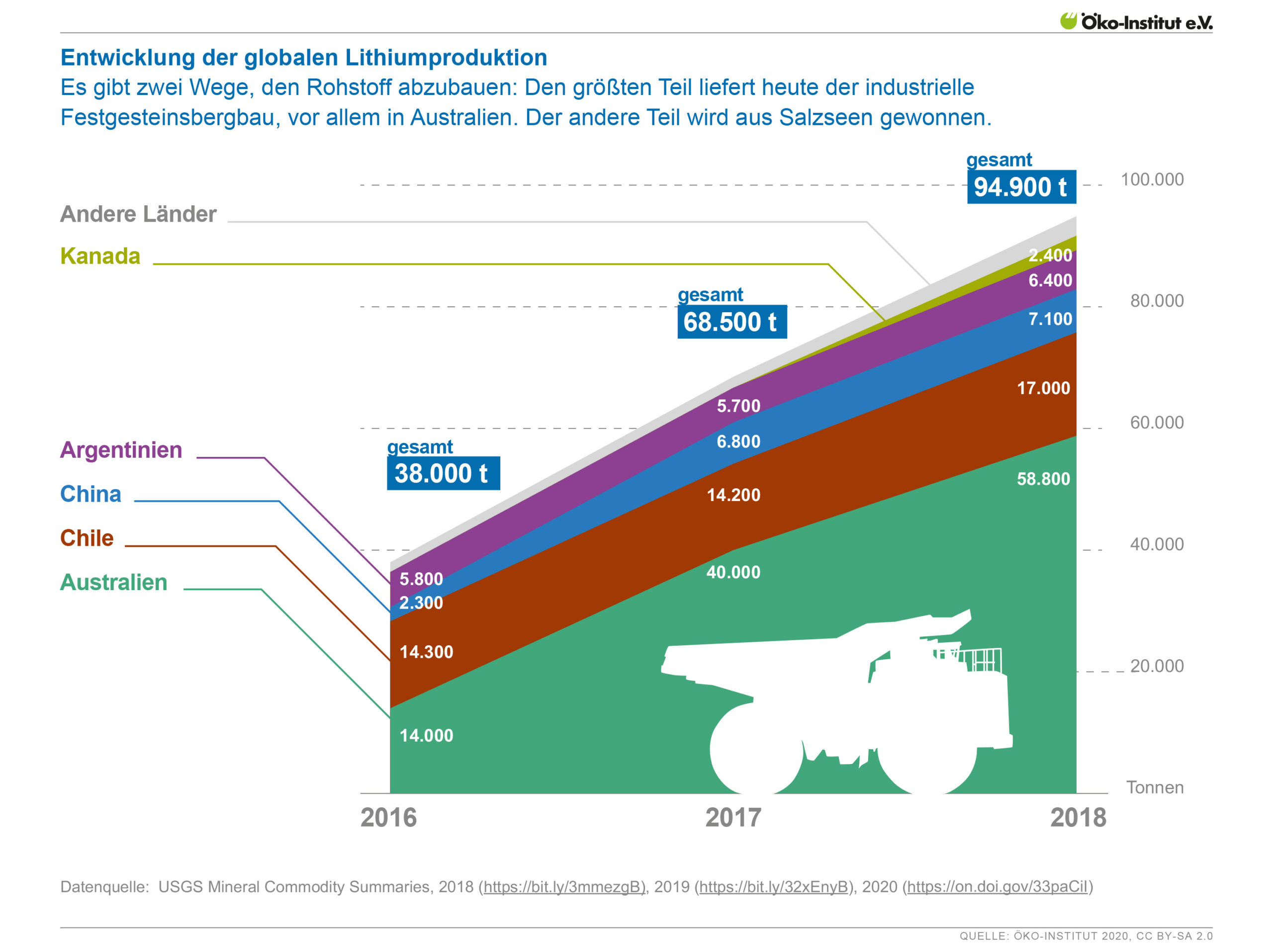

Am Beispiel von Lithium zeigt sich, wie sehr die Elektromobilität die globale Lithiumproduktion verändert hat. Zwischen den Jahren 2016 und 2018 hat sich die Produktion mehr als verdoppelt, wobei das Wachstum größtenteils durch die Ausweitung der Förderung in Australien realisiert wurde. Neben den bereits heute genutzten Lithiumvorkommen könnten zukünftig weitere Quellen auch in Europa erschlossen werden, z. B. in Portugal oder dem Oberrheingraben.

Andererseits schont die Elektromobilität andere wichtige Rohstoffe. Das in verbrennungsmotorischen Fahrzeugen benötigte Blei für die Starterbatterie und Metalle der Platingruppe und Seltene Erden für den Katalysator werden eingespart. Und nicht zuletzt ermöglicht Elektromobilität langfristig die Unabhängigkeit vom Erdöl im Verkehrssektor und spart damit fossile Ressourcen ein.

Es ist dennoch wichtig, die technologische Entwicklung weiter voranzutreiben und z. B. die Effizienz von Batterien zu erhöhen und den Rohstoffeinsatz zu reduzieren. Schon heute gibt es Fahrzeuge mit kobaltfreien Batterien oder E-Motoren, die keine Seltenen Erden enthalten.

Unternehmen können die Ressourceninanspruchnahme durch ihre Fahrzeugflotte reduzieren, indem sie konsequent vermeiden, Fahrzeuge mit überdimensionierten Batterien zu beschaffen. Neben Ressourcen spart das auch Kosten.

Führt der Abbau von Rohstoffen für die Elektromobilität zu Ausbeutung und Umweltzerstörung?

Die Förderung von Rohstoffen für die Elektromobilität ist mit Umwelt- und Sozialproblemen verbunden. Besonders wichtig sind Lithium und Kobalt, die für die Batterien benötigt werden.

Es gibt zwei verschiedene Arten für die Primärgewinnung von Lithium. Zum einen ist dies der mittlerweile überwiegende Festgesteinsbergbau, der vor allem in Australien stattfindet. Daneben erfolgt der Abbau aus Salzseen in Südamerika. Letzterer ist mit einem hohen Wasserbedarf und Chemikalieneinsatz verbunden und findet in trockenen Gebieten statt, was soziale und ökologische Konflikte hervorrufen kann.

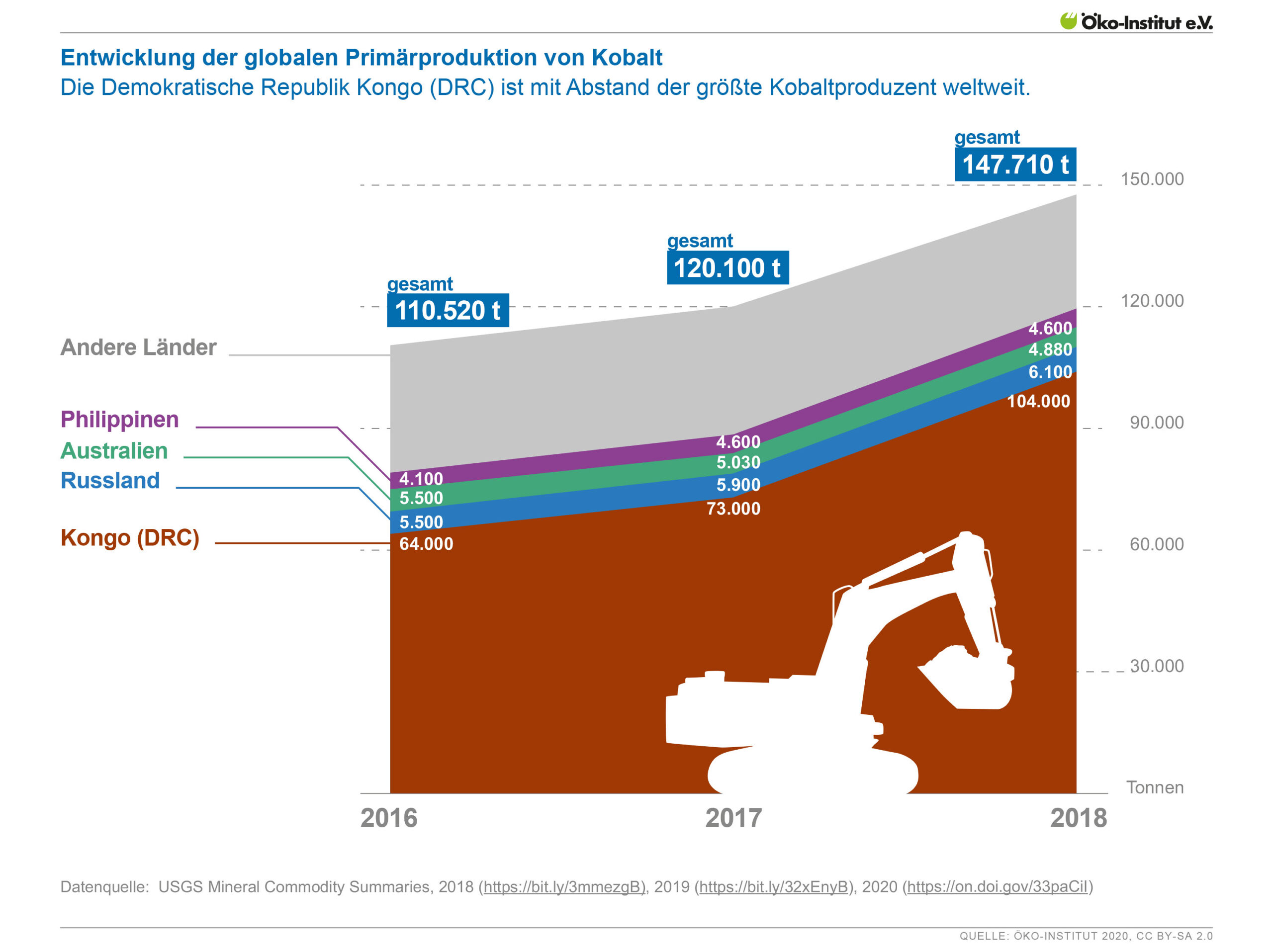

Mehr als zwei Drittel der weltweiten Kobaltproduktion stammte im Jahr 2020 aus der Demokratischen Republik Kongo, wo auch der Großteil der bekannten Kobalt-Vorkommen liegt. Es wird dort oft im Kleinbergbau unter gefährlichen Arbeitsbedingungen abgebaut. Aufgrund der meist informellen Tätigkeit und mangelnder staatlicher Intervention werden kaum Arbeitssicherheitsstandards eingehalten. Zudem ist Kinderarbeit ein weit verbreitetes Problem. Bei der Gewinnung von Kobalt im industriellen Bergbau kommen in der Regel bessere Arbeitssicherheitsstandards zum Tragen. Allerdings sind dort die ökologischen Risiken aufgrund der Größe der Minen höher.

Um die negativen Auswirkungen zu minimieren, sollte die Fahrzeug- und Zuliefererindustrie ihre Lieferketten offenlegen sowie dafür Sorge tragen, dass Umwelt- und Sozialstandards entlang ihrer Lieferkette eingehalten werden.

Daneben sollte der Rohstoffbedarf reduziert werden, z. B. durch die Entwicklung von Batterien, die weniger oder kein Kobalt enthalten. Daneben können Systeme zur Wiederverwertung die Nachfrage reduzieren. Beispiele dafür sind die Wiederverwendung von Altbatterien in anderen Anwendungsfeldern (second live) und der Aufbau von Recyclingsystemen.

Ein wichtiger Aspekt bleibt in der Diskussion um die Auswirkungen des Ressourcenverbrauchs allerdings häufig unberücksichtigt: Der Einstieg in die Elektromobilität verringert unsere Nachfrage nach Erdöl. Der Großteil des nach Deutschland und in die EU importierten Rohöls stammt derzeit aus Förderländern mit schlechten Umwelt- und Sozialstandards. Und während die Materialien in Elektroautos grundsätzlich recycelt werden können, ist dies bei den verbrannten fossilen Rohstoffen nicht möglich.

Wie steht es um das Recycling?

Weltweit gibt es über eine Milliarde Autos, in denen große Mengen an wertvollen Materialien verarbeitet sind. Für viele Materialien existieren bereits etablierte Kreisläufe, weil sich bei einer Massenproduktion die kommerzielle Wiederverwertung rechnet. In den Industrieländern sind Recyclingquoten bei Altfahrzeugen von weit über 90 Prozent üblich. Dadurch werden ökologische und soziale Folgen der Rohstoffgewinnung in den Abbauländern gemindert und die Klimawirkung reduziert. Recyceltes Aluminium verursacht beispielsweise 95 Prozent weniger Treibhausgas als der neu gewonnene Rohstoff.

Bei den für die Elektromobilität benötigten Materialien ist eine solche Recyclingwirtschaft noch nicht etabliert. Dies liegt insbesondere daran, dass derzeit noch wenige E-Pkw als Altfahrzeuge anfallen und Recycling deshalb noch nicht rentabel ist. Mit zunehmender Elektrifizierung ist zu erwarten, dass hier vergleichbare Recyclingkreisläufe entstehen. Deutsche Unternehmen und wissenschaftliche Institutionen haben z. B. bereits vor über zehn Jahren mit intensiven Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zum Recycling von Lithium-Ionen-Batterien begonnen. Dadurch sind heute bereits entsprechende industrielle Prozesse realisiert, die jedoch in den einzelnen Prozessschritten noch optimiert werden müssen.

Das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien ist von hoher strategischer Relevanz. Damit lässt sich bei den Schlüsselmaterialien für die Batterien die Abhängigkeit Europas von wenigen Rohstoffproduzenten verringern.

Verbindliche Vorgaben wie Sammel- und Recyclingquoten, die Formulierung von ökologischen und sozialen Standards für Primärrohstoffe oder Maßgaben zur recyclingfreundlichen Konstruktion könnten das Batterierecycling fördern und wirtschaftlich attraktiver machen.

Werden wir durch die Elektromobilität abhängig von wenigen ausländischen Rohstofflieferanten?

Die bisher bekannten Vorkommen wichtiger Ressourcen wie Kobalt oder Lithium konzentrieren sich auf wenige Regionen der Welt. Kobalt wird zum Beispiel hauptsächlich in der Demokratischen Republik Kongo abgebaut, Lithium in Australien, Chile und Argentinien sowie Seltene Erden in China. Mit dem Ausbau der Elektromobilität können neue Abhängigkeiten zu ausländischen Lieferanten entstehen. Ob einzelne staatliche Akteure oder Unternehmen diese Machtposition ausnutzen werden, lässt sich schwer vorhersagen.

Um aber das Risiko zu verringern, muss der Rohstoffbedarf der Elektromobilität weiter reduziert werden, zum Beispiel durch verbesserte kobaltärmere Batterietechnologien. Daneben ist die Förderung von Recycling und Zweitanwendungen wichtig. Intelligente Mobilitätskonzepte und die Vermeidung von Verkehr können den Rohstoffbedarf verringern. Es wird verstärkt darum gehen, Anzahl, Größe und Materialbedarf von Fahrzeugen bedarfsgerechter und intelligenter zu gestalten.